在征求意見近兩個月后,事關幾億車主的車險綜合改革指導意見終于靴子落地。9月3日,銀保監會發布了《關于實施車險綜合改革的指導意見》。

銀保監會有關部門負責人表示,《指導意見》將于2020年9月19日正式實施,預計改革實施后,短期內對于消費者可以做到“三個基本”,即“價格基本上只降不升,保障基本上只增不減,服務基本上只優不差”。屆時,消費者將真真切切感受到以下改革紅利。

2019年我國車險承保機動車達2.6億輛,保費收入8189億元,占財險保費的63%。我國車險經過多年的改革發展,取得了積極成效,但一些長期存在的深層次矛盾和問題仍然沒有得到根本解決,高定價、高手續費、經營粗放、競爭失序、數據失真等問題比較突出。

人民日益增長的車險保障需要與車險供給之間的矛盾依然存在。為了解決好車險領域的復雜問題,實現車險高質量發展,更好地維護消費者權益,銀保監會在廣泛征求各方意見的基礎上,出臺了《指導意見》。

具體來看,與車主密切相關的變化主要有以下幾點:

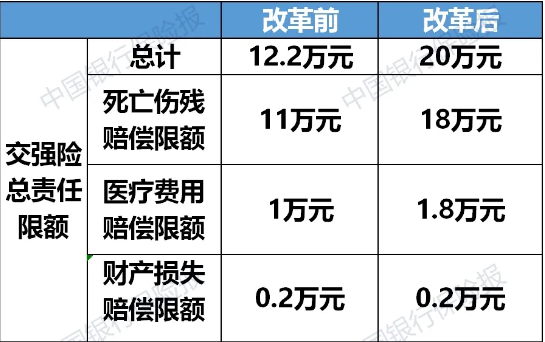

一、交強險保額提高

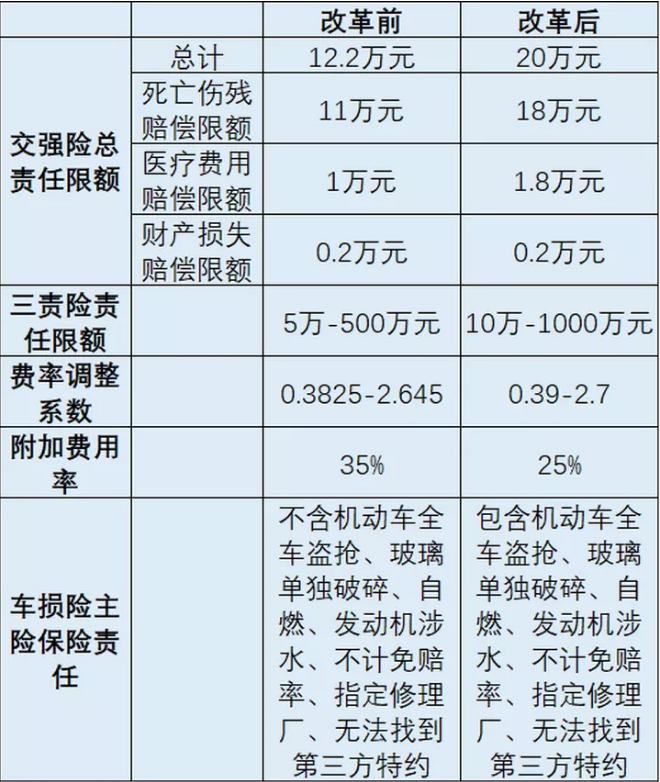

將交強險總責任限額從12.2萬元提高到20萬元,其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元,醫療費用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元,財產損失賠償限額維持0.2萬元不變。

無責任賠償限額按照相同比例進行調整,其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元,醫療費用賠償限額從1000元提高到1800元,財產損失賠償限額維持100元不變。

浮動比率中的上限保持30%不變,下浮由原來最低的-30%擴大到-50%,提高對未發生賠付消費者的費率優惠幅度。

目前,普通家用小汽車交強險基本費率為950元,現在行規定最高打7折,改革后最高打5折,可減少支出190元。

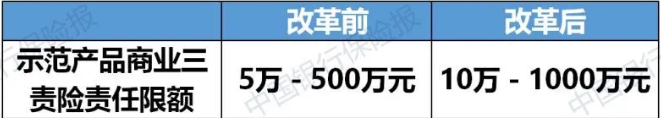

二、商業三者責任險最高限額提高

《指導意見》將示范條款的商業三者責險責任限額從5萬-500萬元檔次提升到10萬-1000萬元檔次。

一家保險中介機構的負責表示,這年提升主要是考慮到經濟社會發展水平,滿足更高的風險保障需求,以更好地發揮經濟補償和化解矛盾糾紛的功能作用。

三、商業險主險責任擴大車損險主險條款在現有保險責任基礎上,增加7個方面的保險責任:01、機動車全車盜搶

02、玻璃單獨破碎

03、自燃

04、發動機涉水

05、不計免賠率

06、指定修理廠

07、無法找到第三方特約

車損險主險增加的這7項保險責任,過去分屬7個附加險,消費者只能投保相應的附加險才能獲得對應的保障,《指導意見》將附加險放進車損險條款,大大提高了車損險的保障范圍。

商車險保險責任更加全面。新的機動車示范產品的車損險主險保險責任增加了機動車全車盜搶、地震及其次生災害、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水等保險責任,刪除了事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定,刪除了實踐中容易引發理賠爭議的免責條款,為消費者提供更加全面完善的車險保障服務。

四、商業附加險費用率下調

《指導意見》將商車險產品設定附加費用率的上限由35%下調為25%,預期賠付率由65%提高到75%。支持財險公司報批報備附加費用率上限低于25%的網銷、電銷等渠道的商車險產品。

實際操作中,附加費用率可以簡單理解為手續費率。在今年4月由中國銀保監會財險部下發《示范型商業車險精算規定(征求意見稿)》中,附加費用率上限由35%下降到30%。

《指導意見》進一步下調至25%,體現出監管打擊車險價格戰的態度更加明確。對于車主來說,這意味著買車險時獲得的“福利”將會縮水。

五、費率系數范圍有調整

將現行的“自主渠道系數”和“自主核保系數”合二為一,整合為“自主定價系數”。第一步將自主定價系數范圍確定為0.65-1.35,第二步適時完全放開自主定價系數的范圍。

銀保監會有關部門負責人表示,改革后,商車險基準保費價格將大幅下降,預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降。

六、強化對中介的管理

《指導意見》將強化對中介的管理,建立健全車險領域保險機構和中介機構同查同處制度,嚴厲打擊虛構中介業務套取手續費、虛開發票、捆綁銷售等違法違規行為。

推動保險機構與中介機構完善信息系統對接等建設,規范手續費結算支付,禁止銷售人員墊付行為。禁止中介機構違規開展異地車險業務。

劃重點:罰款、撤職、停業務,近年來,監管部門針對車險市場的各類亂象持續重拳出擊,目的正是為了給車險市場創造公平有序的競爭環境,《指導意見》提出“全面加強和改進車險監管”的初衷也是在此。另一方面,監管的守土盡責也是為了把握好改革的時機、節奏和力度,防止大起大落,促進市場穩定。

改革前后對比圖↓↓↓

預計改革實施后,短期內對于所有消費者可以實現“三個基本”,即“價格基本上只降不升,保障基本上只增不減,服務基本上只優不差”。

“保護消費者權益”是本次車險綜合改革的主要目標。責任限額的提升、險種責任整合,以及無賠款優待系數記錄范圍擴大到前3年,都有利于為消費者提供更加全面完善的車險服務,更好發揮保險經濟補償和化解矛盾糾紛的功能作用,從而更好地滿足消費者風險保障需求。